北美館「秘密南方」特展,冷戰視角重新連結台灣與全球南方

想要探討當代台灣與全球南方的關係,藉由回溯歷史文獻與典藏品是很好的途徑之一。北美館即日起推出「秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方」特展,就透過美術館典藏、文獻計畫以及當代藝術家的創作計畫,共同建構出冷戰時期台灣的國際關係及藝術交流史,藉此重新定義台灣於南方世界中的座標。

台灣所在的地理位置雖位於文明發展重心的北半球,卻始終被視為邊陲的南方,北美館策劃的「秘密南方:典藏作品中的冷戰視角及全球南方」最新典藏研究展,由館長林平擔任總策展人,邀請客座策展人高森信男,以北美館的典藏作品為主,其他機構收藏為輔,搭配當代藝術家的視角來討論戰後至今,台灣與東南亞、拉丁美洲及非洲等「全球南方」的關係。

林平指出,她自己就是冷戰時期出生,從今天角度回看,或許是太過傷痛,很多人選擇遺忘,但從當代面對未來,年輕世代更不應該忘記,因為這是我們曾走過的路,這次的展覽的精神,就是要帶回大家重返冷戰時期迄今的歷史,尤其希望透過年輕客席策展人高森信男的視角,重新理解台灣與全球南方的關係。林平:『(原音)我希望用隔代的角度去觀望庫房的典藏品,我認為隔代在世代關係裡面,它可以幫助原來的世代可以脫離那個世代的傷痛,或是厲害關係、立場,甚至意識形態,它允許我們重新揣測與想像,甚至像一個很多碎片重新組在一起的地圖,何為真,何為假,等待我們去挖掘。』

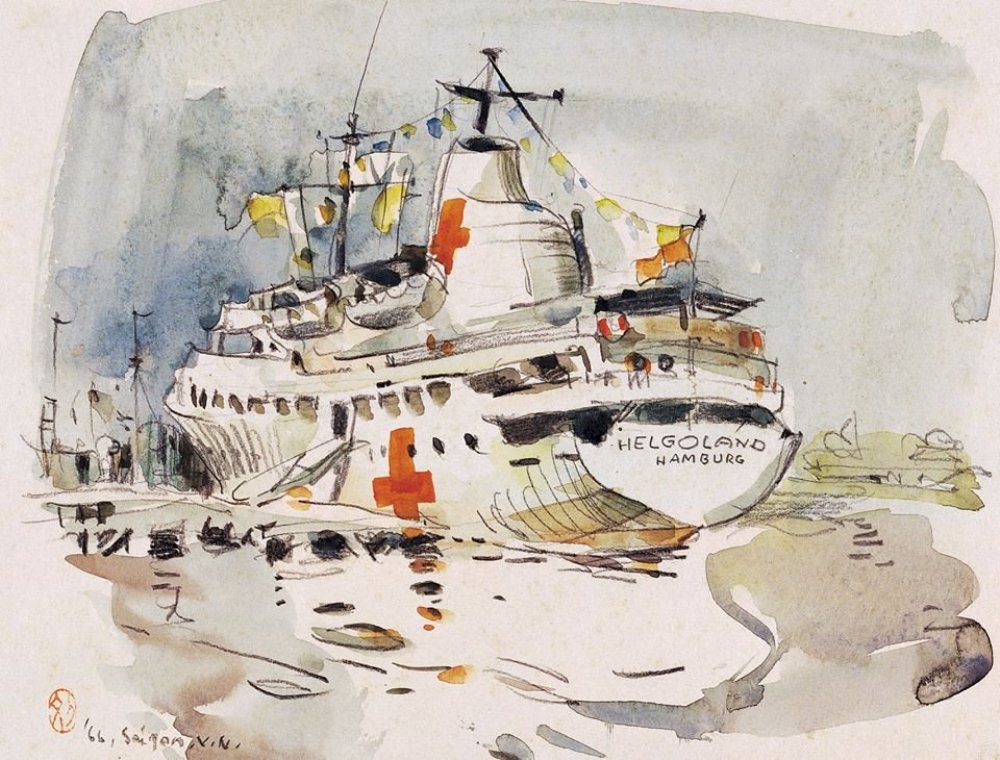

像是劉其偉1966年的一件「停泊在湄公河上的醫務船」水彩畫,當時正值越戰時期,以軍事工程師身份前往越南的劉其偉,沒有刻意描寫戰爭經驗,而是透過這麼一件作品,呈現一位藝術家如何在混亂局勢中尋求平靜。

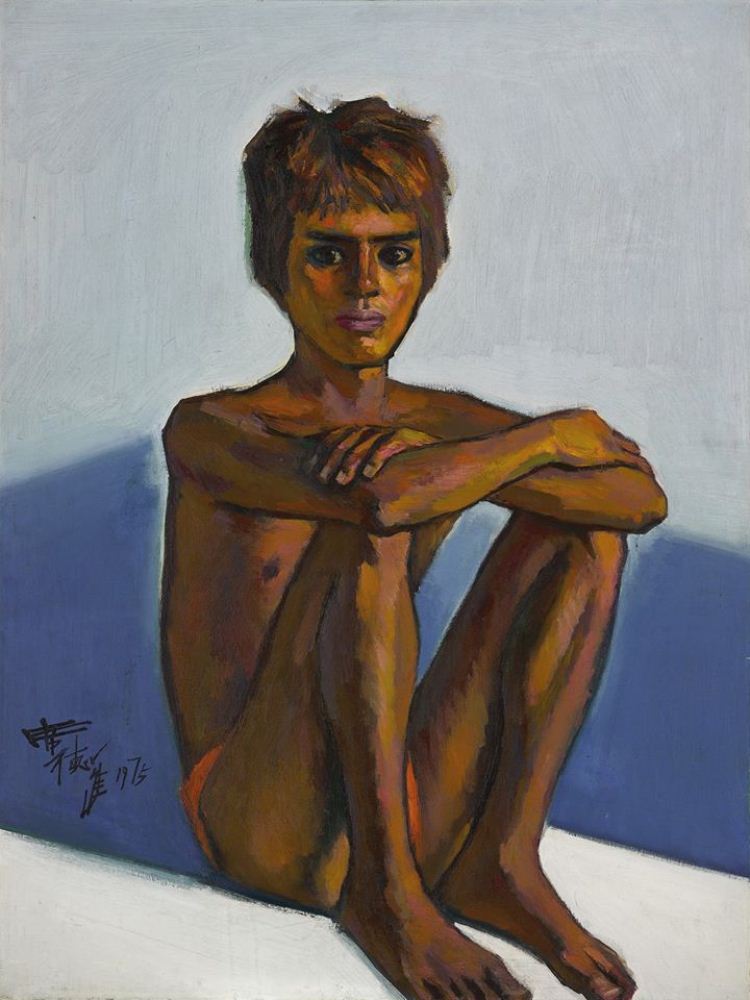

台灣重要藝術家如郭雪湖、馬白水、席德進等人於冷戰時期前往東南亞的寫生作品典藏,足以反映當代視角的「南方收藏」;梅丁衍、許家維、姚瑞中及馬來西亞藝術家區秀詒的作品,則為全球南方的藝術史敘事重新建構台灣這塊版圖。

至於馬來西亞的黃海昌、蘇育賢及張恩滿等藝術家的作品,藉由移工、移民、文化交流等原因,建構出當代台灣與東南亞交流史,讓觀者意識到所身處的當代台灣,如何一方面繼承了冷戰遺緒,卻又同時暗示著不一樣的未來,引發反思。

本文轉自中央廣播電臺

8月「看不見的城市」即將開城!台灣《13 個房間創作藝術節》,體驗不用出境的祕境旅行

《13個房間創作藝術節》為全台灣首度在飯店客房舉辦跨領域藝術節,自 2018 年起連續三年,由「Home Hotel」與「孩在」兩個品牌聯手策畫,致力推廣台灣品牌與新銳創作人才,首創以客房場域為創作者的發展平台,開啟台灣藝文創作嶄新模式。

今年《13 個房間創作藝術節》更與台北市觀光傳播局合作,集結雙方能量共同推廣台北市觀光,將於 7/31 率先開展「店家裝置展區」,於台北市大安區五間店家展開為期一個月免費參觀的裝置創作,延續三年的「客房展區」將陸續於八月與九月在台北與台中兩大城市開幕,《13 個房間創作藝術節》秉持著工藝創作精神,持續為人們帶來多元體驗,讓藝術出走展館與飯店客房,進入城市熔爐後再回到市民生活日常。

《13 個房間創作藝術節》創作者們搜集著對世界城市不同視角的觀察:可能是一家嚮往開的店,或是內心期待城市的某個樣貌,融合了可能與不可能的元素,顛覆對城市的想像,以各自擅長的創作媒材組合打破虛實界線,重新建構了一個「看不見的城市」。

紙材拼貼躍身為巡迴世界的「黑默馬戲團」,團員猛獸在市區廣場大展絕技;宇宙唯一一間羊毛氈電影院,現正放映著最新偶動畫《Love & Lost》;五金鐵件打造的遊樂園裡,鬱金香正清幽的在盪鞦韆、摩天輪上飄蕩著滿天星;彎進巷子走到盡頭,是替城市裡各行職人量身訂做的「小手路工具店」。

傍晚時分,遠方山坡上大大「CHILL」招牌底下是都會潮人社交的「樣板公園」;轉角那座不起眼的舊公寓,頂樓隱身著當地人才知道的「閣樓的博物館」;入夜之後,人們總愛來到「微光編織酒吧」,點上一杯纖維調酒,吟唱著酒精調和的詩;迷了路,跟著路上若隱若現指標替你引路。

造訪完一間又一間的個性店家,準備好參加今年盛大企劃的許多創意活動,在「看不見的城市」角落路邊隨時會出現街頭藝人即興拉奏,喜歡就打個賞,心情自在就邀請路人跳支舞吧!隨著咖啡攤飄來的迷人香氣,每天都期待著不同咖啡職人驚喜現身。清晨「Wake Up 系列工作坊」,帶著你暢遊無人展場的冒險體驗。城市與自然沒有交界,創作突破有形與無形,今年《13 個房間創作藝術節》將會為你帶來最深刻的暑假旅行。

│未成年請勿飲酒│

《13 個房間創作藝術節》 看不見的城市

【客房展區台北場】

time 2020/8/13 – 8/16 & 8/20-8/23 13:00-21:00

place 富邦藝旅

【客房展區台中場】

time 2020/9/18 – 9/20 13:00-21:00

place 植光花園酒店

【店家裝置展區】

time 2020/7/31 – 8/31

place boven café / Draft Land / Congrats Café / 巧偶花藝設計 / 詹記麻辣鍋

web www.homehotel.kktix.cc/events/13roomsfestival(售票網站)

www.13roomsfestival.com(活動官網)